| ←前のページへ | 次のページへ→ |

| 交通システム工学科1年 3061番 T.S. |

|

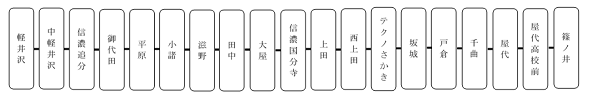

1. しなの鉄道について しなの鉄道は、長野県軽井沢町の軽井沢駅から長野県長野市の篠ノ井駅までを結ぶ路線である。北陸新幹線(長野新幹線)開業により、並行在来線となる軽井沢−篠ノ井間がJRから移管され、1997年10月1日にしなの鉄道として開業した。路線総延長は、65.1kmで駅は19駅(起終点駅含む)設置されている。篠ノ井駅発着の列車はなくすべて信越本線長野駅まで乗り入れている。運行形態は、しなの鉄道線の全区間を運行する軽井沢−篠ノ井−長野間の列車のほか、主に軽井沢−小諸間、小諸−篠ノ井−長野間の列車があり、毎時1〜3本運行されている。 現在は、しなの鉄道しなの鉄道線の1路線のみであるが、2014年度末の北陸新幹線(長野新幹線)金沢延伸に伴い、JRから経営分離される信越本線長野−妙高高原間をしなの鉄道がJRから引き継ぐことになっている。  図1 しなの鉄道路線図 2. 車両(115系) しなの鉄道で主に使用されている車両が115系である。115系は、山岳路線対応のブレーキを搭載した近郊形電車として1963年に登場した。ガンメタリック(グレー)をベースに車両両端部に赤、裾の部分には四本の白いラインの入ったしなの鉄道色と、薄い灰色に水色・エメラルドグリーンの長野色の車両が使用されている。しなの鉄道には、3両編成10本と2両編成7本が在籍しており、2013年3月のダイヤ改正からは、3両編成を基本に2・3・5・6両編成と複数の車両編成で運行されている。  写真1 115系(しなの鉄道色)  写真2 115系(長野色) 3. 車両(169系) 169系は、2013年3月まで運用されていた車両である。信越本線の群馬県と長野県の県境である碓氷峠(横川−軽井沢間)は急勾配の難所であり、列車は機関車を連結して運転されていた。しかし、連結できる両数に限りがあり、機関車と協調して運転できる車両が必要となった。そこで電気機関車と協調運転するために1968年に169系が誕生した。碓氷峠を越える169系の運用は1986年の11月のダイヤ改正で消滅し、その後は長野県内や首都圏で活躍してきたが2003年にJR所属のすべての車両が引退した。 一方、1997年10月1日のしなの鉄道開業に伴い、169系の3両編成4本がJRからしなの鉄道に移籍し、しなの鉄道での運用が開始された。169系の車両が現役で走っていることは全国的にも希少として、鉄道ファンだけではなく昭和の時代を懐かしむ人々からも愛されていたが、車両の老朽化などにより2013年3月15日に定期運用を終了し、4月29日のラストランをもって現役引退となった。169系3両1編成は、坂城駅に静態保存されている。  写真3 169系 参考文献

|

| - 18 - | 次のページへ→ |