| ←前のページへ | 次のページへ→ |

| 短期大学部基礎工学科 1年 小泉 健太郎 |

|

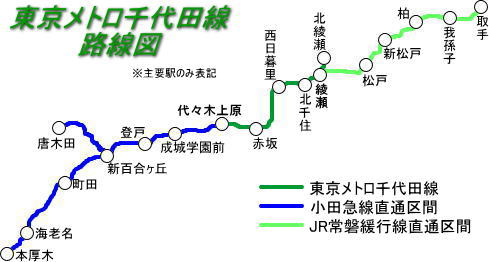

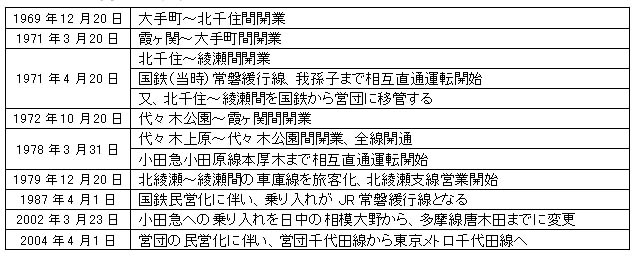

・千代田線とは? 東京メトロ千代田線は営団時代の1969年12月に大手町〜北千住間で開業された、東西線に続いての4番目の地下鉄線です。ラインカラーは緑。 その後、延伸を重ねて1978年3月に現在の運転区間である、代々木上原〜綾瀬間の全線で開業。代々木上原から本厚木・唐木田まで小田急小田原線・多摩線と綾瀬から取手までJR常磐緩行線(各駅停車)にそれぞれ相互直通運転を行っています。 又、東京メトロの中で唯一の区間運転を行っており、こちらも千代田線の一部ですが、本線への直通運転は行わず、終日、北綾瀬〜綾瀬間で運転を行っています。本線との区別をつける為、北綾瀬支線などの呼び方で呼ばれています。  ・千代田線の年表  ・千代田線との相互直通運転 東京メトロ千代田線は、綾瀬からJR常磐緩行線取手まで、代々木上原から小田急小田原線本厚木、小田急多摩線唐木田まで相互直通運転を行っている。そもそも何故、千代田線は相互直通運転を行っているのか、それをこれから解明していきたい。 千代田線のそもそもの目的は、喜多見方面から日比谷、日暮里などを経由して、松戸方面へと向かう路線と言う位置づけをされている。喜多見方面は小田急線、松戸方面は国鉄常磐線がそれぞれ運転されていたため、その後の話し合いで、喜多見方面は小田急線の線増、松戸方面は国鉄常磐線の線増とされた。 先に千代田線が相互直通運転を行ったのは当時の国鉄常磐緩行線だが、千代田線が直通する前は常磐線に緩行線は無かった。このため国鉄常磐線の混雑解消を目的とした、通勤5方面作戦と呼ばれるものにあわせて延伸することになった。国鉄は常磐線を複々線化することで混雑を解消する予定であったが、上野〜北千住間の複々線化が用地買収をする事が難しかったため、北千住〜我孫子間を複々線化し、この区間の緩行線を千代田線と相互直通運転をすることによって複々線化できない区間を補おうとした。更に北千住〜綾瀬間は国鉄の所有であったが、複々線化及び千代田線との相互直通運転に際して建設費を出来るだけ抑えたい国鉄と、車両基地の用地を確保したかった営団の思惑が一致して、北千住〜綾瀬間を営団の所有として、複々線化と千代田線との相互直通運転を同時に行った。ただし、運賃上は国鉄の運賃を適用する特例がなされた。また、後の常磐緩行線の延伸で直通区間を現在の綾瀬〜取手間とした。 小田急線との相互直通運転が行われたのは、代々木上原まで延伸して全線が開通してからである。実際は喜多見から橋本方面へと向かう予定だったが、これは小田急側に断られ、現在の代々木上原〜本厚木での運転となった。小田急側としては多摩ニュータウン方面への直通を考えていたが、これはしばらくの間、実現することは無かった。2002年に小田急が多摩急行を開設し、多摩ニュータウン方面の唐木田まで晴れて相互直通運転を行うことになった。本厚木までの相互直通運転は今でも行われているが本数はほとんど無く、完全に多摩線にシフトされた形となった。

|