| ←前のページへ | 次のページへ→ |

|

2. 急行運転の実施 NY地下鉄の特徴として、1つは、急行運転を行なっていることを挙げておく。この 急行運転が24時間運行の実施とも関係している。 世界的に見ても、“地下鉄” で “高頻繁” に “急行運転” されている所は数少ない。シカゴや ロンドン、パリといった地下鉄網が発達している場所でも、原則は全て各駅停車での 運転である。では、何故NY地下鉄は頻繁な急行運転が可能であるのか? 実は、NY地下鉄のほとんどの路線が、上り線・下り線の線路が合わせて3線または 4線(複々線)となっている。日本やパリなどは、地価が高く、デパ地下や水道管などが あって地下空間も混雑していている場所に、複々線の線路を敷くスペースや資金の余裕は ないだろう。ニューヨークならではだ。 NY地下鉄では、各駅停車および急行は、それぞれの専用線を走行する。基本、両端の 2線が各駅停車用、中2線が急行用の線路として利用されている。また3線の場合は、 両端の2線が各駅停車用、中1線が急行用の線路として利用される。急行は、ラッシュの ピーク時のみに運転されており、朝と夕方で上り線・下り線を使い分けている。

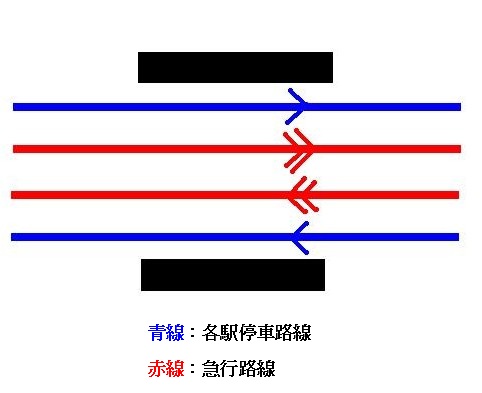

写真2−1 地下の複々線 図2−1 配線図(複々線)

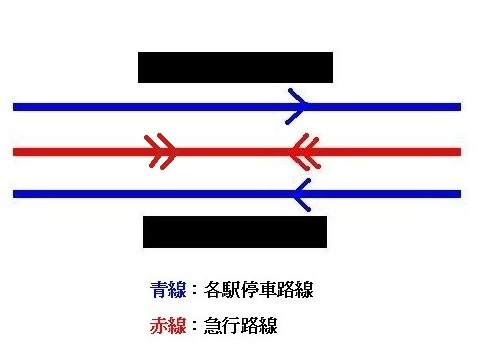

写真2−2 中線を走行中の7号線急行 図2−2 配線図(3線) このように種別によって線路の使い分けがされているため、同一線路上に種別の違う 列車が走ることはない。同じ線路を走行する列車は、旅行時間も同じなのである。 故に、日本人が大好きな「急行列車の待避」や「各駅停車の追い越し」も無い。 (行なう必要が無い。) あくまでも、各駅停車と急行は別路線なのだ。これは、前ページの 表1に示した路線名称にも現れていることが分かる。(例:A線とC線) また、各駅停車および急行が、利用者の乗り換えを考慮して、急行停車駅で互いの 列車の接続をとるといったことも行われない。ましてや、数分の遅れは当たり前であるし、 各駅停車と急行列車のホームが別々である駅もあるからだ。  写真2−3 ホームにある乗り場案内板 日本の鉄道で言うのであれば、JR中央線の東京〜三鷹間と比べて考えて欲しい。 JR中央線とNY地下鉄は形態が非常に良く似ている。各駅停車と快速電車が並行して 走行しているものの、あくまでも別路線なのである。定時運行されている日は、ほぼ有り得ないし (皮肉)、プラットホームも、御茶ノ水駅以外は別々である。ホームが同一である 御茶ノ水駅では、快速線と各駅停車(総武線)との接続は必ずとられているわけでは ない。実際、乗り換えようとした目の前で乗換先の電車のドアが閉まることもしばしば である。(※状況を見て駅員判断で接続をとっている。)  写真2−4 御茶ノ水駅ホーム

|